Präsident Donald Trump drängt mit öffentlichen Erklärungen auf eine Senkung der Zinssätze, was die Frage aufwirft, ob dieser Druck der Zentralbank nicht schadet. Die Märkte erwarten ebenfalls eine schnellere Verbilligung des Geldes im Jahr 2026, wenn der Präsident freie Hand bei der Ernennung eines neuen Fed-Chefs anstelle des bisherigen Jerome Powell haben wird.

Diese Annahme wurde sogar in die Aktienkurse an der Börse einbezogen. Mehrere Experten warnen, dass eine solche politische Intervention zunächst verlockend erscheinen mag, langfristig jedoch nur zu höherer Inflation und langsamem Wachstum führen wird.

Auch der Druck von Nixon

Die Analyse von Thomas Drechsel (Universität Maryland) fasst die historischen Erfahrungen mit politischem Druck auf die Fed zusammen. Die Analyse befasst sich insbesondere mit dem Jahr 1971, als Präsident Richard Nixon wiederholt (dutzende Male) Druck auf den damaligen Fed-Chef Arthur Burns ausübte, die Zinssätze zu senken und die Wirtschaft vor den Wahlen anzukurbeln.

Drechsel hat die täglichen Aufzeichnungen der Besuche im Weißen Haus zusammengetragen, aus denen hervorgeht, dass Nixon sich 160 Mal mit Vertretern der Fed getroffen hat (Bill Clinton hatte beispielsweise nur sechs solcher Kontakte). Trump braucht heute jedoch keine persönlichen Treffen mehr – er äußert seine Forderungen öffentlich und teilt sie täglich in den sozialen Netzwerken.

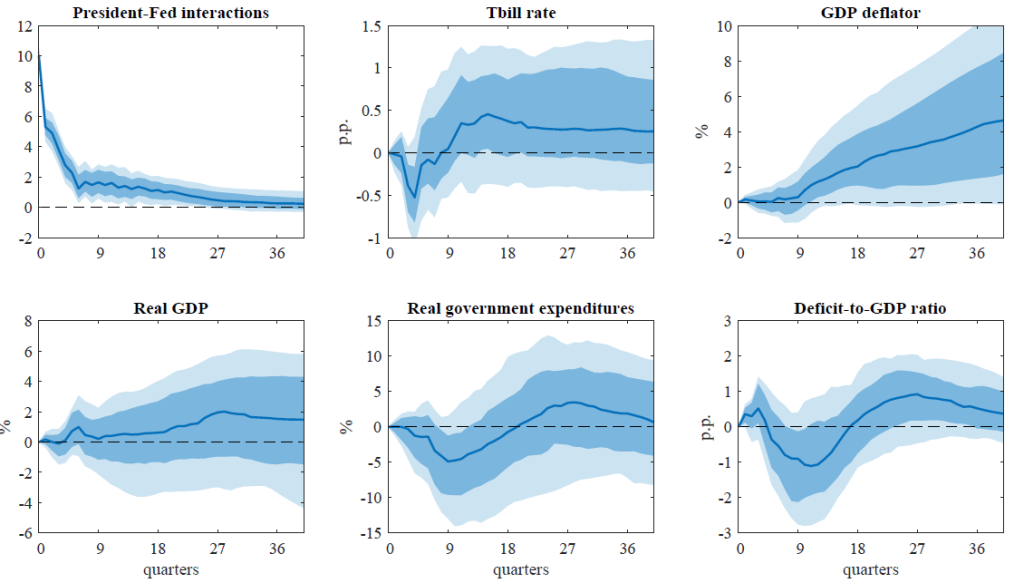

Die Studie zeigt, dass, wenn der Präsident auf eine Senkung der Zinsen drängte (ein starker politischer „Schock” von 10 Interaktionen pro Quartal), die kurzfristigen Zinsen in der Regel innerhalb von zwölf Monaten sanken. Dies hat sich kürzlich teilweise bestätigt: Die Märkte glauben bereits teilweise, dass der neue Fed-Chef schnell damit beginnen wird, Geld billiger zu machen.

Der Nutzen billigerer Kredite ist dabei nur vorübergehend: Finanzmodelle zeigen, dass politischer Druck mittel- und langfristig zu einem deutlicheren Anstieg des Preisniveaus führt. Drechsels Analyse ergab, dass dieser Druck die Inflation „stark und nachhaltig“ erhöht.

So führte beispielsweise bereits die Hälfte des Drucks von 1971 (innerhalb von sechs Monaten) zu einem Preisanstieg von mehr als acht Prozent. Mit anderen Worten: Eine gewaltsame Verbilligung des Geldes führt zu einem Preisanstieg: Nach zehn Jahren könnten die Verbraucherpreise schätzungsweise vier bis fünf Prozent höher sein als ohne diese Maßnahme.

Das größte Problem ist jedoch nicht nur die Inflation, sondern die Stagflation – der derzeitige Preisanstieg bei einer Konjunkturabschwächung. Die Studie zeigt, dass die durch den Druck ausgelöste Lockerung der Geldpolitik zwar den Konsum (z. B. im Wohnungsbau) leicht ankurbelt, aber sowohl Unternehmen als auch Haushalte ihre Inflationserwartungen erhöhen. Auf dieser Grundlage verlangsamen sie ihre Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Das Ergebnis ist, dass die Inflation stark ansteigt, das Wirtschaftswachstum sich jedoch verlangsamt – genau das, was Experten als Stagflation bezeichnen.

Als Reaktion auf den politischen Druck erhöhen Investoren in Wirtschaftsprognosen ihre Schätzungen für die zukünftigen Preise deutlich (die Inflation steigt laut Schätzungen der Analysten) und gleichzeitig nimmt die Unsicherheit zu. Eine groß angelegte Studie bestätigt, dass sich die privaten Erwartungen bei einem Eingreifen der Politik im Vergleich zu einer normalen Lockerung der Geldpolitik diametral verändern.

Dieser Anstieg der erwarteten Inflation führt direkt zu höheren Zinsforderungen auf lange Sicht und erhöht die Kosten für Kredite (z. B. Hypotheken). Die Folge ist eine Verlangsamung der Unternehmensinvestitionen und ein vorsichtigeres Verhalten der Verbraucher.

Alle Antworten der Befragten in den Studien werden im Hinblick auf Veränderungen anderer wirtschaftlicher Variablen wie Inflation, Wachstum, Defizite und Staatsausgaben kontrolliert. Die Linien zeigen den Median der Antworten, die dunklen Bereiche das 68-Prozent-Konfidenzintervall und die hellen Bereiche das 90-Prozent-Konfidenzintervall.

Wenn Politiker sich in die Zinssätze einmischen

Der Harvard-Ökonom Douglas Elmendorf (ehemaliger Leiter des Haushaltsamtes des Kongresses) warnte ausdrücklich: „Wenn die Fed zum Instrument des Präsidenten wird, werden wir wahrscheinlich für viele Jahre mit einer höheren Inflation im Land leben müssen.“ Auch Joe Brusuelas von der Beratungsfirma RSM betonte, dass die jährliche Inflation auf drei bis vier Prozent steigen würde, wenn wir die Politik die Zinsen diktieren lassen, und dass vor allem die mittleren und unteren Einkommensschichten die Kosten tragen müssten.

Diese Ansichten werden von Martin Eichenbaum von der Northwestern University ergänzt, der daran erinnert, dass eine unabhängige Zentralbank ihre Entscheidungen „auf der Grundlage langfristiger wirtschaftlicher Ziele – stabile Preise und nachhaltiges Wachstum – und nicht auf der Grundlage kurzfristiger politischer Gewinne“ trifft. Er fügt hinzu: „Wir wollen nicht zu der Inflation der 70er Jahre zurückkehren“, also zu einer Situation, in der sich die USA gerade aufgrund übermäßiger politischer Eingriffe in die Geldpolitik befanden.

Konservative Analysten und Historiker weisen darauf hin, dass das, was wir heute sehen, kein Märchen ist, sondern eine Wiederholung der Fehler der Vergangenheit. Lyndon Johnson erhöhte während des Vietnamkrieges gleichzeitig die Defizite und drängte die Fed, die Zinsen niedrig zu halten – das Ergebnis war die erschreckende Inflation der 70er Jahre. Auch Nixons Druck hat seine Spuren in der Geschichte hinterlassen: Jahre später warfen ihm praktische Ökonomen vor, dass er die Anti-Inflationspolitik der Fed nur aus politischen Gründen unterbunden habe.